La caída de los imperios

Hace poco más de cien años, el 11 de noviembre de 1918, con la derrota de Alemania, concluyó la Gran Guerra para marcar el final de una época, cuando cayeron cuatro de los imperios más poderosos: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Rusia, en medio de la revolución que derrotó a la dinastía de los Romanov, y el otomano, enfrentando todos los problemas internos y la muerte de Abdul-Hamid II, el último sultán autócrata. Todos perdieron sus influencias sobre Europa y se debilitaron con las divisiones territoriales, aunque el más afectado fue el otomano al conceder todo el territorio de Medio Oriente con la creación de varias naciones –de acuerdo con los Tratados de Versalles de junio de 1919–, que quedaron como protectorados de Gran Bretaña y Francia.

El 8 de febrero de 1919 el general francés Franchet d’Espèrey ya había entrado al frente de sus tropas a Constantinopla (hoy Estambul), la capital otomana, celebrando el fin de la guerra. La imagen revelaba una doble paradoja en tanto que el general era un pied-noir (pie negro), pues había nacido en la Argelia (colonia francesa), que también fuera parte del Imperio otomano en su época de esplendor en el siglo XVII. Se le concedió el honor por haber sido el responsable de las fuerzas Aliadas en Salónica (Grecia) y dirigir la campaña en Macedonia en septiembre de 1918, para sellar así el fin de la Gran Guerra. Sobre su caballo blanco, fue aclamado por los cristianos en un país musulmán, recordando la entrada triunfal del sultán Mehmed II, cinco siglos atrás, en 1453, cuando puso fin al Imperio Romano de Oriente.

Así concluía lo que se desató el 28 de junio de 1914 al ser asesinado el archiduque Franz Ferdinand, heredero del Imperio austrohúngaro de la dinastía de los Habsburgo, por el joven serbobosnio Gavrilo Princip. Oficiales del ejército serbio le facilitaron el arma, aunque es improbable que el gobierno de Belgrado hubiese estado involucrado, como algunos historiadores continúan afirmando. Lo más increíble fue el sainete del atentado, pues al resultar un fracaso inicialmente, la suerte puso de nuevo al heredero frente a su atacante.

México no fue ajeno a la contienda

Primero fue la invasión a Veracruz: el 27 de abril de 1914 fue izada la bandera de Estados Unidos en el puerto. Como se sabe, uno de los motivos fue interceptar el embarque de armas alemanas que portaba el buque Ipiranga. En respuesta, la avalancha nacionalista se expresó por toda la República y el rechazo se dio incluso en varios países latinoamericanos que México había apoyado en momentos de dificultades.

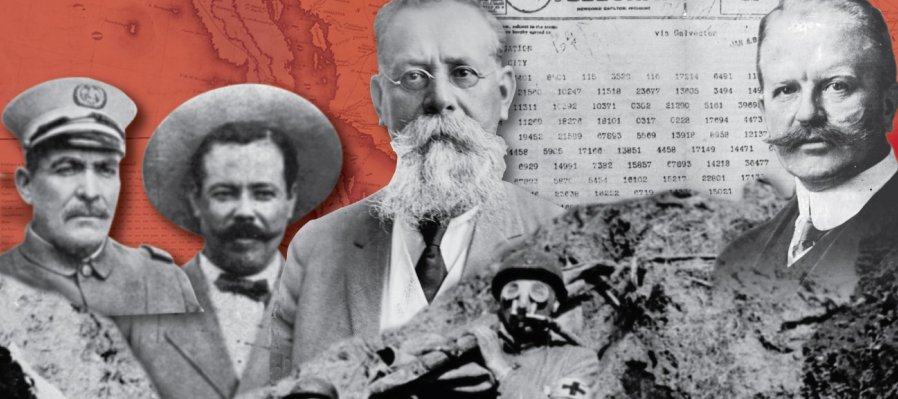

Hasta más tarde se entendió que la acción del ejército de Estados Unidos limitó el poder del gobierno golpista de Victoriano Huerta, que había derrocado al gobierno democrático de Francisco I. Madero. Baste mencionar que cuando las tropas estadounidenses abandonaron el puerto, el 23 de noviembre del mismo año, todas las armas confiscadas se quedaron allí, lo que fue una disposición intencional para facilitar el movimiento constitucionalista encabezado por el Primer Jefe Venustiano Carranza, quien ya ocupaba el puerto.

Cuando Huerta optó por el exilio antes que rendirse a Carranza o a Francisco Villa, huyó en otro barco alemán, el Dresden, el cual escogió para que lo llevara a Europa. El káiser (emperador) de Alemania, Wilhelm II, no olvidó a su amigo mexicano y, poco después de estallar la Gran Guerra, en junio de 1914, el departamento de inteligencia del Estado Mayor de ese país empezó a considerar el valor estratégico que México tendría como aliado.

En su libro La guerra secreta en México, el historiador Friedrich Katz explica con precisión lo que fue el complejo juego de las potencias en el contexto de la Revolución mexicana. Gran Bretaña y Estados Unidos participaron de diferentes formas; uno de los asuntos que querían frenar eran las simpatías germanas respecto al gobierno de Carranza, quien habría dicho al ministro alemán en 1917: “Continuaremos luchando hasta que, como espero, recibamos ayuda de Alemania”, de acuerdo con Katz.

Mucho del activismo alemán en México se explica siguiendo el desarrollo planeado por Pascual Orozco –revolucionario inicial que rompió con Madero– para regresar al país y deponer al gobierno (el cual ha sido estudiado por el historiador Michael Meyer en su obra El rebelde del norte. Pascual Orozco y la Revolución). Para ello, mantuvo contacto con los mexicanos de importancia exiliados en diferentes ciudades de Estados Unidos. Después se le asignó la difícil tarea de obtener armas y municiones en grandes cantidades, sin despertar sospechas de las autoridades en ese país. Finalmente, cuando llegara el momento de empezar la gran revolución, él sería el comandante militar supremo y dirigiría personalmente a sus fuerzas.

La organización de su movimiento continuó a lo largo de febrero de 1915. A mediados del mes, los exiliados fundaron una nueva organización, la Asamblea Mexicana de Paz, con sede en San Antonio, Texas, que pese a su nombre fue concebida para la guerra. En una declaración publicada por el consejo directivo, y enviada por Toribio Esquivel Obregón al presidente estadounidense Woodrow Wilson, la Asamblea denunció los excesos de la Revolución mexicana y los comparó con las atrocidades de la época del Terror durante la Revolución francesa.

En marzo y abril el ritmo de la actividad revolucionaria se aceleró. Como resultado, Enrique C. Llorente, representante y agente confidencial en Washington, D. C., del gobierno convencionista de México (villista), pidió al secretario de Estado de los Estados Unidos que pusiera fin a todas las actividades rebeldes a lo largo de la frontera. “Aproximadamente al mismo tiempo, los representantes de la Asamblea Mexicana de Paz estaban tratando de convencer al gobierno de los Estados Unidos de que obrara en dirección opuesta”, señala Meyer.

Al entrar en su séptimo mes de meticuloso planeamiento, a la proyectada revolución aparentemente solo le faltaba un requisito para el éxito: una fuerte personalidad política que pudiera asumir la presidencia una vez obtenida la victoria. La dirección conservadora y el apoyo financiero del movimiento dictaron que Victoriano Huerta fuera tal persona. “A finales de marzo de 1915 –indica Meyer–, el expresidente fue visitado por Enrique C. Creel, enviado por los líderes revolucionarios de San Antonio con el expreso propósito de informarle de sus planes. Ya Huerta consideraba su regreso a México, y el benefactor en potencia de su rehabilitación política era nada menos que el káiser Wilhelm II”, con quien había cultivado una estrecha relación durante el breve periodo de su presidencia. Así que, en la hostilidad de Estados Unidos hacia los revolucionarios de San Antonio, estaba el conocimiento de las maniobras alemanas.

El frente de la Gran Guerra

Mientras tanto, la carnicería continuaba en Europa. El 21 de febrero de 1916 comenzó la batalla más prolongada de la guerra cuando, a las 7:15 de la mañana, hicieron fuego 1 200 cañones repartidos a lo largo de trece kilómetros en Somme, en el norte francés. Nadie imaginó que el combate que iniciaba duraría más de ocho meses. Francia, al recuperar el sitio bajo la iniciativa de Henri Philippe Pétain a finales de año, consumió cerca de 530 000 proyectiles de artillería de 75 mm en apenas seis días, además de cien mil proyectiles de 155 mm.

Las bajas militares entre los franceses fueron de alrededor de 371 000: 60 000 muertos, 101 000 desaparecidos y 210 000 heridos. Entre los alemanes, fueron de 377 000 hombres. Aunque se afirma que, cuando la batalla concluyó el 19 de diciembre de ese año, un millón de personas de ambos bandos había perdido la vida. En los meses de duración se consumieron 23.5 millones de proyectiles, aunque los alemanes afirmaron haber gastado 21 millones. La guerra de trincheras, la lucha cuerpo a cuerpo con el uso de bayonetas y granadas de mano, le dieron a Somme un contenido inhumano nunca visto hasta entonces.

Por cierto, uno de los soldados que participó fue un joven recién graduado en Oxford de nombre John Ronald Reuel Tolkien. Parte de su experiencia la retomaría en su obra El Señor de los Anillos. Otras muchas pistas de los horrores de la contienda han quedado en la literatura de los horrores. El inglés D. H. Lawrence, por ejemplo, escribió una novela que mantiene su fuerza erótica hasta nuestros días. Allí contó cómo, durante un mes de permiso en 1917, Clifford Chatterley se casó con Constance, para luego volver al frente en Flandes, de donde regresó seis meses después “más o menos en pedacitos”. Paralizado de la cintura hacia abajo, auspició con su incapacidad la historia de El amante de lady Chatterley.

En Somme también se usaron por primera vez tanques en una guerra, los cuales arrojaron el mayor número de los ocho millones de caballos que perecieron en la contienda.

Las guerras traen demasiadas tragedias. Una de las más graves se dio cuando, a mediados de 1915, el gobierno otomano ordenó el desplazamiento de los armenios instalados en la provincia del este, como los rusos lo habían hecho del otro lado de la frontera. Se trataba de evacuar las zonas de combate y poner bajo abrigo a la población civil, así como de proteger a las fuerzas armadas de una posible traición de los favorables a Rusia.1 El problema –como se sabe– se extendió; los armenios fueron los más afectados y quedaron expuestos a situaciones de pillaje, incendios de sus bienes y propiedades, torturas, masacres y desplazamientos, todo organizado por el ministro de Interior otomano Talaat Pachá. Este hecho, ya hasta la década de 1980 fue calificado por el Tribunal Internacional de La Haya como el genocidio armenio.

Todavía durante la guerra, el embajador de Estados Unidos en el Imperio otomano, Henry Morgenthau, lo calificó como el “asesinato de una nación” por la pérdida de más de un millón de personas, aunque hay que decir igualmente que en la guerra murieron tres millones de turcos.2 De hecho, cientos de miles de los fallecidos fueron judíos, musulmanes y cristianos de Medio Oriente, pues la guerra no establecía diferencias religiosas.

Con información de Relatos e Historias en México.