Federico Anaya Gallardo

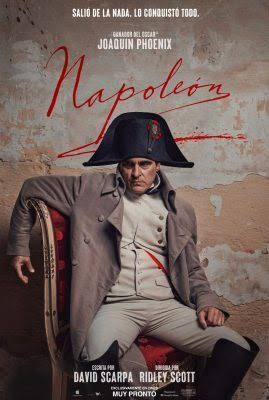

Al día siguiente a su estreno en México, fuí a ver el Napoleón de Ridley Scott (2023). El cartel de publicidad que adjunto, anuncia: “Salió de la nada. Lo conquistó todo”. Para mi suerte, no leí nada como eso antes de entrar a la sala que nos correspondía en Pabellón Cuauhtémoc –en la colonia Roma. Iba yo acompañando a una vieja amiga de la Facultad de Derecho, a quien conocí gracias a la lucha por la democratización de la UNAM –allá en los tiempos del CEU (1986-1991). Por supuesto, en Derecho no había exactamente CEU. Nosotros formamos un grupo llamado Regeneración. Pero esa historia debe ser contada en otra ocasión. La liga con esta kino-reseña es que ser ceuísta en Derecho era como ser revolucionario en la Rusia de los tiempos de Bonaparte.

Tanto mi amiga abogada como quien esto escribe habíamos devorado, en 1989, la biografía de Emil Ludwig (escrita en 1924). Ella llevó su ejemplar al cine. Años más tarde, ella se decantó por otro conquistador, Alejandro de Macedonia –y ha devorado todo lo que se ha escrito sobre el joven rey del mundo desde hace 23 siglos. Yo seguí interesado en la época del pequeño capitán corso y, en aquéllos años cada vez más lejanos, leí el Talleyrand de Orieux (1970) y el Robespierre de Jordan (1985).

Debo explicarte este contexto literario para que comprendas, lectora, mi opinión sobre el Napoleón de Scott.

Ludwig (1881-1948) era un escritor alemán de orígenes judíos que inició su carrera como corresponsal para el Berliner Tageblatt (La Foja Diaria Berlinesa) durante la Gran Guerra. El estallido antisemita en la posguerra lo hizo regresar a la religión de su abuelo hacia 1922 y el resto de su vida fue un luchador anti-fascista. Su éxito como biógrafo era capturar tanto el ambiente social como el carácter psicológico, y presentar todo a sus lectores en una narración ágil y amena. (Los historiadores académicos alemanes le envidiaban esto último. Los nazis lo odiaban por ser un judío militante y por su impacto entre las masas.)

Una serie mínima de las biografías políticas de Ludwig te dará, lectora, una idea de su posicionamiento ideológico: Napoleón (1924), Lincoln (1930), Roosevelt (1938), Bolívar (1942) y Stalin (1945). Notarás que el autor no sólo se ocupaba de personajes del pasado, sino que hacía biografía del presente. De hecho, la biografía de Stalin parte de una entrevista que le hizo Ludwig al líder soviético en 1931 –en los días de la industrialización radical y la colectivización agrícola.

En 1938 Ludwig escribió A New Holy Alliance, cuyo subtítulo en Castellano es: “Sobre las razones y la defensa contra la guerra inminente”. La portada de la edición inglesa mostraba las banderas unidas de Inglaterra, Francia y EUA (en ese orden) en una lanza que se clavaba en el centro de una swástica.

Con lo anterior basta para señalar que la biografía de Ludwig sobre Napoleón no es un elogio del héroe invicto –que es una de las imágenes que queda en el corazón después de ver la película de Scott. De hecho, el hilo narrativo de Ludwig nos muestra cómo el marginal (un oficial corso y pobre en el ejército real francés) asciende en la jerarquía militar revolucionaria (lo hacen general en el campo de batalla de Tolón, por aclamación popular) y luego domina el sistema político (golpe del 18 Brumario). Hasta allí, el relato napoleónico es una apoteosis.

La palabreja importa. Apoteosis significa glorificación en nuestro tiempo, pero en tiempos romanos significaba divinización. Ludwig no se queda allí. El ciudadano Bonaparte, primer cónsul de la República Francesa se hará elegir Emperador y, restaurado el principio monárquico, tratará de imitar –de forma cada vez más grotesca– a las casas reales europeas heredadas del medioevo. Cada página que uno lee es un escalón en ese descenso al infierno de la tradición. Cada escalón nos lleva a aquél dicho mexicano: ¡pero qué necesidad! Bonaparte es el revolucionario se auto-inmola ante el altar del emperador Napoleón.

Leyendo a Ludwig, uno no siente lástima por el exilio en Santa Elena. Era el castigo mínimo a la soberbia del revolucionario que terminó enterrando a la Revolución.

Al día siguiente de ver el Napoleón de Scott, volví a ver partes de otro filme que lleva el mismo nombre: el Napoleón (1927) del director francés Abel Gance. Se trata de una de las cumbres del cine mudo. Las críticas sobre el reciente estreno de Scott dicen que se trata de la película que no pudo realizar Kubrick. (Liga 1.) ¡Qué comentario tan limitado! Como si el cinematógrafo fuese solamente estadounidense. Atención, lectora: la película de Gance no es desconocida. Fue restaurada apenas en 1981 por el historiador especializado Kevin Brownlow. En YouTube puedes ver varios comentarios muy interesantes sobre ella –aunque es difícil encontrarla completa. Yo la conseguí en un DVD en la Ciudad Universitaria de Coyoacán hace años. Trataré de esa versión del ciudadano Bonaparte la semana que viene. Hoy la menciono porque, en mi opinión, es contra esa película que debemos juzgar el Napoleón de Scott.

Maciek Wisniewski comparó a Scott con Trump en su columna de La Jornada de la ciudad de México. (Liga 2.) La verdad es que cuando algunos expertos cuestionaron la exactitud histórica de su película Scott contestó lo mismo que el expresidente estadounidense: Were they there? (¿Estaban allí?). Muy cínico.

El cine es un arte que siempre miente. Su musa –a quien no hemos bautizado– juega con sus hermanas Calíope (musa de la poesía heroica), con Erato (de la poesía erótica) y con Talía (de la comedia); pero no suele juntarse con las aburridas Urania (de la astronomía) y Clío (de la Historia).

Urania exigiría a la musa del cine que sus mentiras sean verosímiles. La voz de la musa de la astronomía la oímos a través del fandom que exige explicaciones razonables sobre la relación entre Ingenieros y Xenomorfos en la saga de Alien –iniciada por Scott en 1979, por cierto. Urania aparece también entre los cinéfilos expertos que debaten contra físicos académicos sobre si es factible desarrollar la “velocidad warp” de Star Trek, aunque sus elucubraciones siguen más del lado de la ficción que de la ciencia. (Liga 3.) Incluso en Dunas importa analizar el rol social de la droga llamada Especia, (Melange ó “mezcla”). Por cierto que las novelasdel estadounidense Frank Herbert (escritas entre 1965 y 1985) llevan ya tres adaptaciones cinemáticas, dos para la pantalla grande (Lynch, 1984 y Villeneuve, 2021-2023) y una para TV (Harrison, 2000-2003). En otras palabras, las mentiras espaciales deben ser creíbles.

Igual que Urania, la aburrida y viejita musa Clío exigiría a la kino-musa del séptimo arte una mínima coherencia con la realidad documentada (en archivos y testimonios) ó transmitida (en la memoria popular y de las élites). Por eso es bueno el Lincoln de Spielberg (2012), que sigue el libro de la historiadora Doris K. Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln (2005). Y por eso no es tan bueno el filme Lincoln cazavampiros de Bekmambetov (2012) adonde los explotadores capitalistas-esclavistas aparecen como vampiros que chupan la sangre (literalmente) de los pobres.

Aclaremos que la licencia literaria y la fantasía se valen en narraciones históricas. El Conde de Montecristo es un retrato fiel de la Francia del rey burgués orleanista alrededor de 1835. Ya abordé ese caso en mis kino-reseñas sobre la kino-versión de Dayán de 1984. (Liga 4.) Sin licencia literaria habría sido imposible la cinta de Haussman El Rey del Fin del Mundo/Rajah (2021) sobre la increíble pero muy verdadera aventura de Brooke en la Malasia del siglo XIX. (Liga 5.)

Pero una cosa es mentir y otra cosa es para qué mentimos. De hecho, el cinematógrafo es tan loco que más que musa, pareciera que este arte debe tener un “muso”. Digo, porque hay señales claras de que la musa del cine es en realidad un XY. Una señal es su contínua irresponsabilidad, que podemos ver en el Porky’s de Clark (1981) ó en el Pan Samochodzik i Templariusze (El Señor Carrito y los Templarios) de Nykowski (2023). Otra señal es su cinismo. Este último aparece en versión seria en todas las películas de Wes Anderson (cuyo comentario es complejo y te quedo a deber, lectora). Pero también hay un cinismo tonto, que es el de Ridley Scott en su Napoleón de este año de 2023. Si en la biografía de Ludwig hay un ascenso utópico-revolucionario y luego una caída por la soberbia del personaje… en la biopic de Scott Napoleón siempre fue un soberbio y un egoista.

La semana que viene compararé los Napoleones de Gance y Scott siguiendo estas líneas: si el cine siempre nos miente, lo puede hacer para provocar sueños ó pesadillas. Y la persona que dirige el filme es quien escoge. Scott nos regala una pesadilla sin futuro que nos ahoga en la desesperanza.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:

Liga 2:

Liga 3:

Liga 4:

Liga 5: